La biodiversità sta diventando sempre più un tema economico, una variabile strategica per la competitività destinata a entrare in modo strutturale nel linguaggio delle imprese, nell’offerta tecnologica e nelle politiche pubbliche. La biodiversità infatti svolge un ruolo fondamentale nel garantire la continuità di servizi ecosistemici essenziali per il benessere umano, come la purificazione dell’acqua, la regolazione del clima, la produzione alimentare o la prevenzione del dissesto geologico. Non solo, integrare la biodiversità nelle politiche aziendali consente di mitigare rischi connessi alla crisi climatica, allinearsi a normative sempre più stringenti, rispondere in modo proattivo alle crescenti aspettative sociali e di mercato, accedere a capitali e finanziamenti di investitori che adottano criteri ESG.

Aziende italiane e biodiversità

Rispetto a queste tematiche di frontiera, le imprese italiane a che punto sono? Se lo è chiesto il nuovo Osservatorio “Innovazione per la Biodiversità” composto dal gruppo di ricerca Innovation, Strategy & Family Business e dal Food Sustainability Lab della POLIMI School of Management, in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna e il National Biodiversity Future Center, che ha presentato il report “Strategie aziendali e soluzioni imprenditoriali per mettere la tutela degli ecosistemi al centro”. Lo studio, finanziato con fondi del PNRR legati al National Biodiversity Future Center, analizza anche l’offerta di soluzioni tecnologiche per la tutela della biodiversità sviluppate da startup e PMI innovative italiane – a partire da quelle che consentono il monitoraggio ambientale e la misurazione degli interventi, da cui non si può prescindere – e presenta un approfondimento sul settore agroalimentare, uno dei comparti produttivi maggiormente coinvolti nei processi di cambiamento eppure ancora caratterizzato da interventi frammentati.

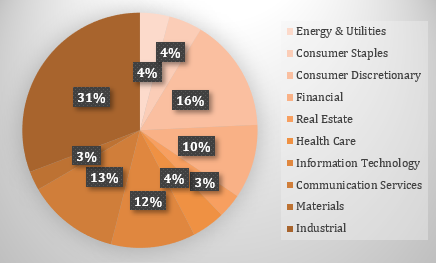

Sono state analizzate, ove presenti, le Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) di 569 aziende – 414 quotate a Borsa Italiana e 155 società benefit – in 10 settori merceologici: Energy&Utilities, Materials, Industrials, Consumer Discretionary (beni e servizi non essenziali), Consumer Staples (beni primari), Health Care, Financials, Information Technology, Communication Services, Real Estate. Circa il 62% delle imprese osservate pubblica una DNF e 2 su 3 di questi 350 report menzionano la biodiversità.

Suddivisione settoriale del campione di imprese

Ebbene, considerando esclusivamente le azioni concrete già messe in atto, solo 151 aziende (il 43% di quelle che rendicontano e il 27% del totale) dichiarano di avere programmi specifici. Al contrario, circa 80 imprese parlano del tema senza però attivarsi. La spinta principale all’azione arriva generalmente da fattori esterni: normative emergenti, incentivi pubblici e una crescente attenzione da parte degli investitori.

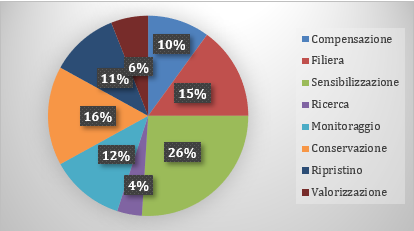

Le tipologie di intervento sono prevalentemente di sensibilizzazione (26%), di conservazione (16%, in particolare la protezione diretta degli habitat impattati dalle attività aziendali), di monitoraggio ambientale (12%) e di ripristino degli ecosistemi (11%). Le azioni lungo la filiera (15%) e le attività di compensazione (10%) risultano spesso meno impegnative in termini economici e gestionali, ma garantiscono ritorni reputazionali immediati. Decisamente più raro è invece il coinvolgimento delle corporate nelle iniziative di valorizzazione della biodiversità (6%) e nei progetti di ricerca scientifica (4%). Le imprese privilegiano interventi “quick-win”, efficaci sul piano comunicativo e reputazionale, ma spesso limitati in termini di impatto trasformativo.

Distribuzione delle iniziative nei cluster di riferimento

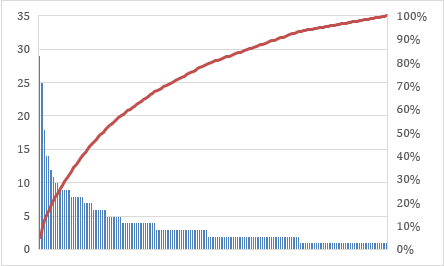

Il panorama degli interventi è particolarmente polarizzato: a 10 aziende, meno del 2% del campione, si deve circa un quarto di tutte le iniziative; con 20 aziende si arriva al 40%, ma ne servono 30 per superare il 50% (vedi il grafico di Pareto). Dunque, pochi first‑mover e poi una “coda lunga” di oltre 120 aziende con un una o due azioni concrete messe in atto.

Grafico di Pareto che descrive la distribuzione della numerosità delle iniziative per azienda analizzata

I player più attivi si concentrano nei settori a maggiore impatto ambientale e dipendenza dalle risorse naturali, come Energy&Utilities, Consumer Staples e Materials, dove la biodiversità assume un ruolo strategico sia operativo che reputazionale e vi è una forte pressione regolatoria. Nel settore Energy & Utilities il 94% delle aziende che redigono la DNF menziona la biodiversità e quasi 9 su 10 traducono le parole in iniziative concrete. Seguono Consumer Staples, dove il 54% delle imprese ha già avviato iniziative concrete spinte da filiere agricole soggette a standard sempre più rigorosi, e Materials, con il 40% di società con progetti attivi, un dato che riflette la forte dipendenza di chimica, cemento e cartiera dalle materie prime naturali.

Le società benefit, pur più attive nella rendicontazione (oltre il 70% rende pubblica la propria DNF, contro il 58% delle quotate), risultano in realtà meno operative: in termini assoluti, solo il 24% delle benefit ha avviato progetti specifici, mentre le quotate arrivano al 28%; tra quelle che pubblicano il report, le percentuali sono rispettivamente 34% per le benefit contro quasi la metà (48%) delle quotate.

Il ruolo di startup e PMI innovative

Le startup e le PMI innovative rappresentano una forza propulsiva nel campo delle soluzioni tecnologiche per la biodiversità. Pur disponendo spesso di risorse limitate svolgono un ruolo cruciale, offrendo risposte ad hoc e sperimentando approcci innovativi che anticipano e stimolano l’azione delle grandi imprese. Nel Report si analizza un campione rappresentativo di 173 tra startup e PMI innovative italiane, in media fondate attorno al 2019, che operano attivamente nel campo della biodiversità.

Il 76% delle imprese opera in ambito Innovation for Biodiversity (sistemi di monitoraggio digitale, come IoT e sensori, piattaforme di tracciabilità delle filiere, progetti di conservazione e ripristino degli habitat), proponendo soluzioni immediatamente applicabili, in grado di generare benefici tangibili e misurabili nel breve periodo; solo il 24% rientra nella Biodiversity for Innovation, approccio basato su ricerca avanzata e tecnologie bio-ispirate a forte potenziale trasformativo (biomimetica, uso responsabile di risorse genetiche o microbiomi, creazione di materiali bio-based), spesso sviluppate con Università o centri specialistici.

I modelli di business risultano ampiamente ibridi, combinando innovazione di prodotto, servizio e tecnologia in pacchetti integrati (sistemi di monitoraggio, piattaforme digitali, servizi di reportistica) con una prevalenza di approcci multicliente (B2B, B2C e B2G) che coinvolgono aziende, cittadini ed enti pubblici. Il successo delle soluzioni dipende dall’equilibrio tra fattori abilitanti – soluzioni integrate, partnership qualificate, network – e barriere come scarsità di risorse, difficoltà di misurare l’impatto e limitata sensibilità del management delle aziende più grandi. Nonostante le opportunità create dalla spinta regolatoria, molte iniziative restano percepite come accessorie, rendendo cruciale per le startup dimostrare valore reale, misurabilità e scalabilità.

La biodiversità per il settore agroalimentare

L’agroalimentare è uno dei comparti più coinvolti nei processi di cambiamento della biodiversità: la coltivazione dei terreni, l’allevamento o la pesca, contribuiscono in modo significativo al degrado degli ecosistemi ma, allo stesso tempo, la varietà genetica di piante e animali è alla base della produzione agricola e offre servizi ecosistemici vitali come l’impollinazione, il controllo naturale dei parassiti e la salute del suolo. Le nuove regolamentazioni europee, come la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, impongono obiettivi vincolanti che colpiscono in modo diretto il settore agricolo e anche nella Politica Agricola Comune (PAC) il tema della biodiversità acquisisce importanza crescente. Ma qual è il grado di consapevolezza delle imprese agroalimentari italiane, con particolare attenzione alle iniziative già avviate?

Sono stati mappati 66 progetti di aziende del settore agricolo e alimentare in Italia, annunciati, avviati, in corso o conclusi negli ultimi tre anni. Considerando le quattro principali aree di intervento (monitoraggio, conservazione, valorizzazione, ripristino), le attività di conservazione delle specie e degli ecosistemi costituiscono il 29% delle iniziative mappate (dalla salvaguardia degli insetti impollinatori alla tutela di habitat naturali in prossimità dei siti produttivi) e si affiancano alle azioni di ripristino della biodiversità (26%) e di valorizzazione (27%), soprattutto attraverso pratiche di agricoltura rigenerativa. Queste pratiche sono progettate per migliorare la qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria, aumentare la biodiversità, supportare i servizi ecosistemici e immagazzinare carbonio, contribuendo così alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici: circa il 53% delle aziende agricole giuridicamente strutturate in Italia adotta pratiche di agricoltura rigenerativa (Osservatorio Food Sustainability, 2025) e anche quelle della trasformazione alimentare stanno progressivamente privilegiando questo approccio.

La diffusione degli interventi di conservazione, ripristino e valorizzazione risulta dunque relativamente omogenea, evidenziando la possibilità di coesistenza tra approcci correttivi e preventivi. Inoltre, circa il 46% dei progetti mappati sono sviluppati tramite partnership con altre aziende o enti terzi, a conferma di un approccio sempre più orientato alla cooperazione e alla condivisione di competenze. Al contrario, è ancora piuttosto limitata la diffusione delle pratiche di monitoraggio (18%), legate a complessità tecniche e scientifiche: tutti i progetti sono stati realizzati con fornitori di tecnologie avanzate, Università e altri enti esterni, non solo per il supporto tecnologico (monitoraggio satellitare, sensori bioacustici e IoT), ma anche per lo sviluppo di indicatori e modelli scientificamente validi per la misurazione degli impatti.

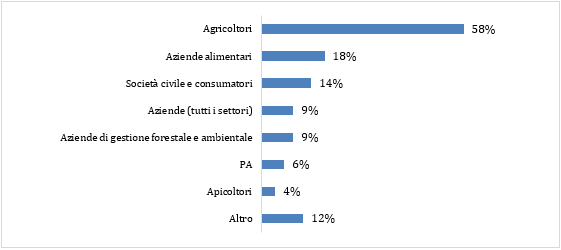

Anche nell’agroalimentare, l’innovazione proposta dalle startup riveste un ruolo strategico. Sono state analizzate 77 startup attive dal 2015 in Europa che operano a favore della biodiversità lungo le diverse fasi della filiera: circa la metà fornisce servizi diretti prevalentemente agli agricoltori, alle aziende alimentari e a quelle che operano nella gestione forestale e ambientale, ma è significativa è anche la presenza di fornitori di tecnologie, che nella maggior parte dei casi favoriscono la riduzione dell’uso di input chimici, delle risorse idriche e del suolo.

Percentuale di startup per target di riferimento. Ogni startup può essere rivolta a più di un attore dell’ecosistema

Per quanto riguarda le tecnologie impiegate, le soluzioni digitali rappresentano oltre la metà delle soluzioni offerte dal campione analizzato: l’Intelligenza Artificiale, ad esempio, viene largamente utilizzata per il monitoraggio della biodiversità tramite l’elaborazione di dati satellitari e per la pianificazione e ottimizzazione delle pratiche rigenerative a partire dai dati sul suolo. Anche i droni trovano diverse applicazioni, dall’agricoltura di precisione per ridurre l’uso di agrofarmaci e fertilizzanti, alla piantumazione di alberi in aree difficilmente accessibili. Particolarmente diffuse anche le biotecnologie, utilizzate prevalentemente per lo sviluppo di soluzioni alternative agli input chimici tradizionali.

Tuttavia, il monitoraggio della biodiversità rimane un aspetto critico per il settore: solo il 16% delle startup analizzate propone tecnologie in questo campo, mentre il 44% offre soluzioni volte a conservare la varietà biologica, in particolare riducendo l’utilizzo di agrofarmaci e fertilizzanti chimici: dai bio-input e biostimolanti di nuova generazione a sistemi di biocontrollo basati sul rilascio di insetti, fino a tecnologie robotiche e digitali che impiegano sensori e intelligenza artificiale. Sempre nel contesto delle attività di conservazione, il 29% delle startup è impegnato nella preservazione delle foreste, così come sono numerose le soluzioni per il ripopolamento degli insetti impollinatori, le tecnologie contro la desertificazione e il degrado del suolo.

Infine, il 51% delle startup si dedica alla valorizzazione della biodiversità. Le soluzioni proposte includono tecnologie e servizi per pratiche agricole rigenerative (41% dei casi), coltivazione e valorizzazione di specie indigene e tradizionali (31%), soluzioni che riducono il consumo idrico (18%) e l’uso del suolo (15%).

Dichiarazioni

“Le grandi imprese svolgono un ruolo ambivalente nel rapporto tra business e biodiversità”, commenta Josip Kotlar, Professore ordinario di Strategia, Innovazione e Family Business alla POLIMI School of Management. “Da un lato sono tra i principali contributori del degrado degli ecosistemi, dall’altro lo subiscono, poiché compromette la disponibilità e la qualità delle risorse di cui necessitano. Possiedono inoltre il potenziale per diventare agenti di cambiamento decisivi, integrando la tutela della biodiversità nelle strategie di business. La capacità di investimento, l’influenza sulle catene globali del valore e il potere di orientare i modelli di produzione e consumo conferiscono loro un ruolo determinante nel promuovere la tutela della biodiversità e favorire la transizione verso modelli di sviluppo sostenibili”.

“Le evidenze raccolte dall’Osservatorio delineano alcune implicazioni decisive per chi progetta, investe, regola o innova in questo ambito”, aggiunge Raffaella Cagliano, Responsabile Scientifica del Food Sustainability Lab e Professoressa ordinaria di Gestione delle Persone e delle Organizzazioni, sempre al Politecnico di Milano. “Innanzitutto, la biodiversità è destinata a diventare una componente obbligata delle strategie aziendali, una leva concreta per la gestione del rischio, della compliance, della reputazione e delle strategie di lungo periodo: la regolazione europea e nazionale accelera questo passaggio, ma non è l’unico motore. La vera sfida per le aziende è trasformare iniziative pilota in strategie integrate, dotate di KPI economici e valutazioni di impatto chiare: non esiste transizione ecologica credibile senza un salto di qualità nella capacità di misurare, valorizzare e integrare la biodiversità nei processi decisionali. Infine, la scalabilità delle soluzioni innovative dipende dalla capacità delle imprese più grandi di riconoscerne il valore reale, adottarle e integrarle nelle filiere. Startup e PMI stanno producendo tecnologie avanzate, ma il gap tra disponibilità tecnologica e domanda effettiva è ancora ampio. Anche le istituzioni devono fare la loro parte, garantendo un quadro regolatorio stabile, riducendo le asimmetrie informative e sostenendo gli investimenti”.