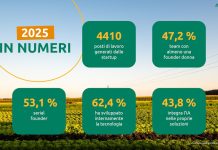

Negli ultimi anni l’e-commerce è diventato una delle componenti strutturali dell’economia italiana. La fase di accelerazione straordinaria seguita alla pandemia ha lasciato spazio a una crescita più stabile e sistemica, segno di una trasformazione ormai radicata nel modo di produrre, distribuire e acquistare. Secondo le più recenti stime dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano e Netcomm, nel 2025 gli acquisti online da parte degli italiani raggiungeranno i 62 miliardi di euro, con un incremento del 6% per i prodotti e dell’8% per i servizi. La quota dell’online sul totale del retail italiano supera così l’11%, un traguardo impensabile solo cinque anni fa.

A trainare la crescita sono comparti che rispecchiano la maturità dei consumatori e la trasformazione delle abitudini di acquisto: Food & Grocery, che ha consolidato il proprio ruolo con la diffusione della spesa digitale e del food delivery; Beauty & Pharma, che combina personalizzazione e rapidità; e naturalmente Fashion, da sempre ambasciatore del Made in Italy anche sul fronte digitale. In parallelo, aumenta la platea di chi compra online: oltre 35 milioni di italiani hanno effettuato almeno un acquisto via web nel 2025, un dato che segna un nuovo record, pur mantenendo un margine di crescita rispetto alla media europea, dove il 77% degli utenti Internet acquista online contro il 60% in Italia.

Dal lato delle imprese, la digitalizzazione commerciale non è più prerogativa dei grandi player. Secondo Istat, nel 2024 oltre una su cinque tra le aziende con almeno dieci addetti ha realizzato vendite online. Tra le PMI, la quota di fatturato derivante dall’e-commerce è triplicata in dieci anni, passando dal 4,8% al 14%. È un dato che racconta la maturazione del tessuto produttivo nazionale, ma anche la consapevolezza che l’e-commerce non è un canale alternativo: è un’infrastruttura abilitante per la competitività.

Il digitale, inoltre, si conferma una leva di internazionalizzazione sempre più efficace. Più della metà delle imprese italiane che vendono via web — il 51,2%, contro il 44,2% della media europea — raggiunge oggi clienti all’estero. Il fenomeno è particolarmente rilevante nei settori a forte vocazione manifatturiera, come moda, arredo e agroalimentare, dove la combinazione tra marketplace globali e piattaforme proprietarie consente di superare i limiti di scala e accedere a nuovi mercati. Un esempio emblematico arriva dai dati Amazon-ICE: nel 2024 le imprese italiane presenti sulla piattaforma hanno generato 3,8 miliardi di euro di vendite all’estero, mentre la vetrina “Made in Italy” conta ormai oltre 5.500 realtà distribuite in 11 Paesi.

Dietro questi numeri si cela però una trasformazione ancora più profonda: quella della multicanalità. L’era dell’e-commerce isolato è finita. Le ricerche dell’Osservatorio NetRetail 2025 mostrano che il canale digitale influenza circa il 40% delle decisioni di acquisto offline, mentre il negozio fisico condiziona più di un quinto delle scelte online. In altre parole, il consumatore non distingue più tra online e offline: cerca esperienze coerenti, informative e personalizzate, che lo accompagnino dal primo contatto digitale fino al pagamento in cassa.

Quando parliamo di multicanalità, non parliamo più di una semplice presenza su diversi fronti, ma della capacità di governarli come un ecosistema. È una parola che nasconde un concetto complesso: orchestrare. Far sì che ogni canale non viva di vita propria, ma contribuisca a un racconto unico, coerente, continuo. Per un’impresa, orchestrare i canali significa avere una visione chiara di ruoli e connessioni: capire cosa rappresenta il sito e-commerce proprietario — il cuore identitario, la casa dei dati e dei margini — cosa offrono i marketplace — visibilità e accesso immediato alla scala — e perché il negozio fisico resta, in alcuni casi, imprescindibile — esperienza, prossimità, fiducia. Tutti elementi distinti, ma destinati a dialogare.

Oggi non è più pensabile che inventari, prezzi, promozioni o resi vengano gestiti come mondi separati. Se un prodotto risulta esaurito in magazzino ma appare ancora disponibile online, l’esperienza del cliente si incrina. Se un’offerta è visibile su un marketplace ma non nel punto vendita, si crea disallineamento. Per questo, la sincronizzazione dei processi non è più un tema tecnico ma strategico; la possibilità di lavorare in un ambiente unico, in cui cataloghi, ordini, spedizioni e performance siano visibili e gestibili in tempo reale, è ciò che trasforma un insieme di canali in un sistema.

Le analisi mostrano come le aziende che hanno intrapreso questa strada ottengano risultati concreti: maggiore efficienza operativa, meno errori di stock, tempi di evasione ridotti, flussi di vendita più lineari. È un passaggio culturale prima ancora che tecnologico: la multicanalità non è una somma di canali, ma un equilibrio dinamico e chi riesce a governarlo costruisce un vantaggio competitivo duraturo.

Anche il marketing cambia pelle: le campagne non possono più replicarsi da un canale all’altro come in un gioco di copia e incolla. Oggi un messaggio nasce per essere attraversato: vive sul sito, sui marketplace, sui social, nei punti vendita, nelle newsletter. Ogni spazio deve raccontare la stessa storia con linguaggi diversi, mantenendo una coerenza che il cliente percepisce come naturale. Perché chi compra online può completare l’acquisto in negozio, chi scopre un brand su Instagram può cercarlo su Amazon, chi ritira un ordine può diventare un cliente abituale grazie a un messaggio personalizzato. La customer journey contemporanea è fatta di andate e ritorni: ricerca su mobile, comparazione online, visita in store, ordine via app, reso in negozio, fidelizzazione digitale. Tutto deve scorrere, senza interruzioni, senza attriti.

E poi c’è il lato invisibile, ma decisivo: la supply-chain. Dietro la fluidità dell’esperienza ci sono sistemi logistici che collegano punti vendita, magazzini, marketplace, dark-store e centri di smistamento. Il modello “click & collect” o “ship-from-store” non è solo una comodità, ma un nuovo modo di concepire il territorio. Anche in Italia, dove settori come il Food & Grocery stanno evolvendo rapidamente, la logistica diventa il terreno su cui si gioca la competitività. Una rete di canali ben orchestrata crea valore: ogni canale alimenta l’altro, in un circuito che moltiplica le opportunità e fidelizza il cliente.

Dietro tutto questo, una sola leva tiene insieme l’intero sistema: i dati, sono loro a dare consistenza alla multicanalità. Le imprese che riescono a costruire una “vista unica” del cliente, integrando CRM, analytics, automazione e piattaforme operative, hanno la possibilità di osservare e intervenire in tempo reale: è ciò che consente di personalizzare un’offerta, anticipare la domanda, ottimizzare la logistica, misurare l’efficacia di una campagna.

Guardando oltre i confini nazionali, la crescita dell’e-commerce si intreccia con la necessità di un ecosistema infrastrutturale e normativo più favorevole. Servono connessioni più veloci nei distretti produttivi, servizi logistici e doganali integrati per l’export digitale, sportelli unici per la fiscalità cross-border, programmi di formazione specialistica per le imprese che vogliono scalare. Il tema, in fondo, è quello della competitività sistemica: l’Italia può competere nel digitale non solo grazie ai suoi prodotti, ma grazie alla capacità di costruire filiere e modelli di business agili, connessi e misurabili. Chi saprà leggere questa evoluzione come un’opportunità di integrazione — e non come un mero canale di vendita potrà trasformare la multicanalità in un vantaggio competitivo reale.

A cura di Marco Agostini, CEO di Poleepo