Nel 2025, l’Italia si trova al crocevia tra eccellenza creativa e trasformazione digitale. Il Paese è riconosciuto come una delle capitali mondiali del design e della manifattura di qualità, ma la sfida che si apre con l’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa non riguarda solo l’innovazione tecnologica, bensì la tutela dell’identità intellettuale. Secondo i dati ISTAT 2024, soltanto l’8,2 % delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha adottato tecnologie basate su intelligenza artificiale, un dato che evidenzia un ritardo rispetto alla media Europea, che si attesta al 13,5 %. Questo gap è particolarmente evidente nelle PMI, dove l’adozione di AI rimane limitata.

Tuttavia, il settore manifatturiero e creativo continua a mostrare vitalità. Nel 2024, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha registrato 10.148 domande di brevetto per invenzione industriale, con un incremento del 7,4 % rispetto all’anno precedente.

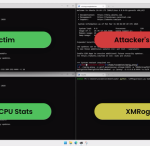

Quando l’intelligenza artificiale entra nei processi creativi, dalla progettazione alla generazione di modelli, non cambia solo il modo di creare, ma anche il modo di pensare la proprietà delle idee. Chi possiede, infatti, i diritti sull’opera che l’algoritmo ha “imparato”? E come si gestisce una rete di dati fatta di file CAD, pattern di moda, texture digitali o disegni ornamentali, spesso già coperti da copyright o da registrazioni industriali?

La questione riguarda non solo i diritti sulle opere utilizzate per addestrare i modelli, ma anche la titolarità dei nuovi contenuti generati, che oggi in Europa restano protetti solo se c’è un contributo umano realmente creativo. In un contesto in cui l’AI diventa parte attiva del processo di creazione, come possiamo ridefinire il confine tra tecnologia e creatività umana?

Proprietà intellettuale e AI Act: tra opportunità e incertezza giuridica

L’AI Act introduce nuovi obblighi di trasparenza e tracciabilità dei dati di addestramento, ma lascia aperte aree grigie su diritti d’autore e brevetti generativi. Le imprese del design pilastri del Made in Italy, della moda, dell’automotive e dell’arredo, si trovano così in una posizione complessa: da un lato la necessità di innovare, dall’altro il rischio di violare involontariamente il copyright.

Gli algoritmi generativi possono infatti “ricombinare” modelli, pattern o elementi stilistici appartenenti ad autori e brand registrati, senza che ciò sia immediatamente riconoscibile.

In mancanza di un sistema di governance legale dei dati, diventa difficile stabilire chi sia il titolare del diritto su un prodotto co-creato da uomo e macchina.

“L’AI è un acceleratore straordinario, ma senza regole chiare rischia di erodere il valore stesso della creatività. La manifattura italiana deve difendere il suo capitale più prezioso: la proprietà intellettuale,” afferma Gian Marco Iulietto, esperto di diritto delle nuove tecnologie e finalista ai dei Leadership, Influence & Inclusivity dei Legal Awards 2025 di Law.com International. “Il futuro del Made in Italy non dipende solo dalla capacità di innovare, ma da quella di farlo in modo sicuro, etico e conforme. La sfida è costruire ecosistemi digitali in cui la legge e la tecnologia dialoghino, non si scontrino.”

Un ecosistema di competenze ibride che genera valore

Per restare competitiva, la manifattura italiana ha bisogno di un nuovo ecosistema di competenze ibride che coniughi creatività, diritto e tecnologia. Secondo il report dell’OMPI, le registrazioni di design industriale da parte di imprese italiane sono cresciute del 15,7%, segnalando una vitalità progettuale che richiede strumenti di tutela sempre più sofisticati.

Questa crescita si accompagna a un processo più ampio: il trend consolidato di digitalizzazione e investimenti tecnologici nel comparto manifatturiero sta infatti trasformando radicalmente anche le modalità di protezione della proprietà intellettuale, richiedendo competenze legali capaci di operare tanto negli ambienti fisici quanto in quelli digitali.

In questo scenario, non basta più il tradizionale dialogo tra designer e ingegnere: servono figure in grado di navigare simultaneamente tra creatività progettuale, compliance normativa e governance tecnologica. Come sottolinea Gian Marco Iulietto: “La crescita delle aziende nel digitale richiede la creazione di un’intera struttura legale che supporti il funzionamento tecnologico fin dalle prime fasi, non come adempimento successivo ma come parte integrante dell’architettura aziendale.”

Tra le competenze emergenti, gli esperti di proprietà intellettuale digitale sono fondamentali per gestire licenze e modelli in database di AI, valutando i rischi di riutilizzo non autorizzato e definendo strategie di protezione adeguate all’ecosistema digitale. I data e AI engineer con competenze legali strutturano dataset rispettando norme su copyright, brevetti e segreti commerciali, garantendo che l’addestramento di sistemi generativi avvenga in modo lecito e tracciabile. Infine, compliance manager AI garantiscono l’accountability delle soluzioni generative, documentando processi decisionali e assicurando la rispondenza ai requisiti dell’AI Act europeo.

Costruire un ecosistema di questo tipo significa integrare la conformità normativa fin dall’inizio del processo creativo, trasformando la propria capacità innovativa del design italiano in un vantaggio competitivo nell’era dell’intelligenza artificiale.